19.6.2016

Museum

Nordwolle Delmenhorst

Nordwestdeutsches Museum für IndustrieKultur

DE-27749 Delmenhorst

nordwollemuseen@delmenhorst.de

Di-Fr, So 10-17 Uhr

Mo, Sa geschlossen

Inmitten einer der größten, einheitlich gestalteten Industrieanlagen Europas, des ehemaligen Fabrikgeländes der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei (NW u. K), auf der Nordwolle in Delmenhorst befindet sich das Nordwestdeutsche Museum für IndustrieKultur.

Ehemaliger Industriekomplex

Innerhalb des heute denkmalgeschützten früheren Industriekomplexes präsentiert das Museum auf rund 3000 qm Ausstellungsfläche in mehreren historischen und modernen Gebäuden Rundgänge zur Stadt- und Industriegeschichte.

Das Außengelände der Nordwolle – eine großflächige ehemalige Stadt in der Stadt – lädt mit seiner erhaltenen Bausubstanz zu weiteren Erkundungen ein. Als Ankerpunkt auf der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH) weisen Museum und Gelände auf ihre überregionale Einordnung und Bedeutung hin.

Von der Schafs-Rohwolle zum Kammgarn

Schwerpunktmäßig in einem früheren Sheddachteil der „Nordwolle“, im Werkstattbereich und im historischen Turbinenhaus von 1902 – einer imposanten „Kathedrale der Arbeit“ – wird im Fabrikmuseum die Industrie-, Sozial- und Kulturgeschichte der 1884 gegründeten und in den 1920er Jahren zu einem weltweit tätigen Textilkonzern gewachsenen „Nordwolle“ als exemplarisches Beispiel der europäischen Industrialisierung und deren Folgen im 19. und 20. Jahrhundert dargestellt.

Anhand zahlreicher aufwändiger Inszenierungen, mit Hilfe moderner audiovisueller Medien und zum Teil funktionsfähiger originaler Maschinen kann der Besucher erleben, wie einmal aus der Schafs-Rohwolle in vielen Schritten früher das Kammgarn entstand.

Daneben gibt es mehrere eindrucksvolle Ausstellungsabteilungen, in denen das Leben und Arbeiten der zahlreichen Arbeiter/Innen auf der Nordwolle auf der einen Seite und auf der anderen Seite die patriarchalische Bremer Unternehmerfamilie Lahusen in drei Generationen in Delmenhorst, Bremen und Argentinien mit zahlreichen Objekten und Installationen anschaulich vermittelt wird.

Außerdem wird der erste spektakuläre Konkurs der NW u. K im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise 1931 dargestellt, die schlussendliche Betriebsstillegung 1981 und die folgende Konversion des Nordwolle-Areals zu einem neuen modernen Stadtteil von Delmenhorst auch im Kontext der EXPO 2000 dokumentiert.

Ausgedehntes Außengelände

Besonders attraktiv ist ein Außenrundgang zur Erkundung des früher fast 25 Hektar großen Fabrikgeländes. Die Besucher können mehrere Stationen erwandern: An ausgewählten Standorten werden anhand von Bild- und Infotafeln die wichtigsten Bereiche und Baulichkeiten der Fabrikanlage im Zusammenhang der heutigen Nutzung erklärt.

Im benachbarten historischen Gebäude der „Lichtstation”, 1884 erbaut, befindet sich das Stadtmuseum, in dem in fünf Ausstellungsabteilungen u.a. auch mittels computeranimierter Installationen ein interessanter Überblick über die Geschichte der früheren Grafschaft und der Stadt Delmenhorst im ehemaligen Großherzogtum Oldenburg präsentiert wird.

Die einzelnen Ausstellungseinheiten widmen sich dabei der Geschichte der Burg Delmenhorst seit dem 13. Jahrhundert und der späteren höchst eindrucksvollen Schlossanlage im Stil der Weserrenaissance bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; der Wandlung der Ackerbürgerstadt zur großen Industriestadt im 19. Jahrhundert; der beispielhaften Entwicklung von Delmenhorst zur modernen „Werkbundstadt” nach 1900; der Geschichte von Delmenhorst als exemplarischer Brennpunkt von Wanderungsbewegungen im Nordwesten seit 1850 in mehreren Ausstellungsinszenierungen und der Nachkriegsgeschichte der Stadt seit 1945 in sehr typischen Aspekten wie dem „Delmenhorster Kiosk” von 1957.

Dependance, Delmenhorst

Museumsmühle Hasbergen

Betriebsbereite historische Wassermühle, Arbeitsgerät, Geschichte der Mühle, Müllerhandwerk, Entwicklung vom Wasserrad zur Turbine.

Museum, Delmenhorst

Städtische Galerie Haus Coburg

160 Gemälde und Papierarbeiten des Historienmalers Arthur Fitger. Sammlung Stuckenberg zu avantgardistischen Strömungen der ersten Jahrzehnte in Paris und Berlin mit Werken des STURM-Künstlers Fritz Stuckenberg (1881-1994).

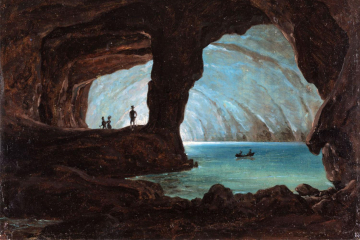

Bis 9.6.2024, Bremen

Faszination Höhle

Höhlen sind seit jeher eng mit der menschlichen Kultur verbunden. Die Ausstellung widmet sich erstmals dem Motiv der Höhle in der bildenden Kunst.

Ab 25.4.2024, Bremen

Bubu Mosiashvili

Die Ausstellung hinterfragt den Akt der Umbenennung von Straßen, die eingeschriebenen und vermeintlich unsichtbaren Machtdynamiken und überschreibt die Straßennamen subversiv ein erneutes Mal.

Museum, Bremen

Paula Modersohn-Becker Museum

1926/27 von Bernhard Hoetger (Bildhauer, Maler, Architekt, 1874-1949) für die Kunstwerke von Paula Modersohn-Becker (1876-1907) erbautes Haus. Gemälde, Handzeichnungen und Radierungen der Künstlerin.

Museum, Bremen

Kunsthalle Bremen

Deutsche und französische Malerei des 14 bis 19. Jahrhunderts, Liebermann, Corinth, Beckmann, Paula Modersohn-Becker, Worpswede, Gegenwarts- und Medienkunst. Kupferstichkabinett.

Gebäude, Bremen

Hafenmuseum Speicher XI

Der Speicher steht als Industriedenkmal neben anderen herausragenden Bauwerken und Institutionen für das Gedächtnis der Stadt Bremen. Schiffe, Warenumschlag und Hafenleben hatten einst den Stadtteil und seine Menschen geprägt.

Museum, Bremen

Museen Böttcherstraße

Paula Modersohn-Becker Museum und Museum im Roselius-Haus