2.2.2023

© DB Museum / MAN-Archiv

© DB Museum, um 1962

Technische Universität München / Next Prototypes e.V., 2018

Ausstellung 24.03. bis 04.12.23

Futurails

Wege und Irrwege auf Schienen

DB Museum

Di-Fr 9-17 Uhr

Sa-So+Ft 10-18 Uhr

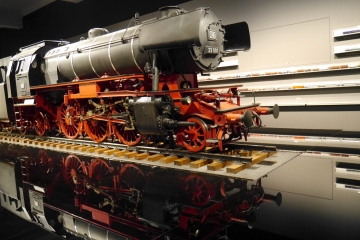

Seit mehr als 200 Jahren funktionieren Eisenbahnen nach denselben technischen Grundsätzen: auf zwei parallel verlegten Eisenschienen laufen Fahrzeuge mit eisernen Rädern. Jedoch wurde aber auch immer wieder versucht, die Eisenbahn durch technisch oder organisatorisch überlegene Systeme zu ersetzen.

Der richtige Weg?

Von Beginn an feierten Fachwelt und Öffentlichkeit aber auch immer wieder den ultimativen Zug der Zukunft: die Hängebahn, die Einschienenbahn, die Magnetschwebebahn, den Hyperloop und all die anderen, denen allen gemeinsam ist, dass sie sich nicht gegen die klassische Eisenbahn durchzusetzen vermochten. Warum ist das so?

Die Ausstellung erzählt die Geschichte der nun schon 200 Jahre andauernden Suche nach dem besten aller Transportsysteme und demonstriert zugleich die erstaunliche Entwicklungsfähigkeit des bewährten klassischen Konzepts.

Gezeigt werden, von einzigartigen Exponaten und Modellen untermauert, nahezu alle maßgeblichen Versuche in Vergangenheit und Gegenwart, die Eisenbahn durch vorgeblich bessere Verkehrssysteme zu ersetzen: von Hänge-, Schwebe- und Einschienenbahnen bis hin zu revolutionären Verkehrskonzepten wie dem Transrapid und dem Hyperloop.

Rad-Schiene-System

Die Eisenbahn ist ein Kind der Industrialisierung. Für den Transport der Rohstoffe Kohle und Eisen sowie die Verteilung der produzierten Güter war ein leistungsfähiges Transportsystem nötig. Und so entstand ab etwa 1750 in britischen Bergwerken das Rad-Schiene-System, das nur einen Bruchteil der Energie eines Transports über Straße benötigte.

Es war jedoch nicht das einzige Konzept. Projektleiter Dr. Rainer Mertens beschäftigt sich schon sein halbes Leben lang mit den Alternativen zur klassischen Eisenbahn – also mit Systemen, die zwar einst als zukunftsweisend galten, sich dann aber eben doch nicht durchsetzen konnten. Das Spektrum der aus aller Welt zusammengetragenen Objekte reicht dabei von der „fortschaffenden Mechanik” des Ingenieurs Joseph von Baader über die pneumatische Bahn, die Schwebebahn, die Alweg-Bahn und den Transrapid bis hin zum Hyperloop und zum Monocab, das ländliche Regionen wieder neu für den Schienenverkehr erschließen soll.

Irrwege und Nischenerfolge

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Flugzeug und Luftschiff zum Vorbild für Technik und Design der Eisenbahn, und es entstand der propellergetriebene „Schienenzeppelin”. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann mit der „Alwegbahn” ein erster Versuch unternommen, die althergebrachte Bahntechnik zu überwinden. In den späten 1960er Jahren folgen zwei Monorail-Systeme, die ganz ohne Räder auskommen: der französische „Aérotrain” und der deutsche „Transrapid" mit Magnetschwebetechnik. Beide wurden entwickelt, weil Experten glaubten, mit der herkömmlichen Bahntechnik die 200 km/h-Marke nicht überwinden zu können. Das erwies sich jedoch als Irrtum, wie Shinkansen, TGV und ICE eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Visionen des 21. Jahrhunderts

Die Suche nach einem System, das die Eisenbahn optimal ersetzen kann, geht jedoch trotz der erstaunlichen Fortschritte des Rad-Schiene-Systems weiter, denn die Kraftübertragung zwischen Rädern und Fahrweg ist nach wie vor dessen größte Schwäche. Andererseits weisen aber auch die Alternativen einen großen, allen Systemen innewohnenden Nachteil auf: da sie den Fahrweg seitlich umgreifen, sind Weichen nicht nur konstruktiv wesentlich aufwändiger, das Fahrzeug stürzt darin auch, sollten sie von der „spitzen” Seite her angefahren werden, aus dem Gleis.

Der bisher einzige, der eine Lösung für dieses Problem gefunden hat, war der irisch-australische Konstrukteur und Erfinder Louis Brennan: seine Einschienenbahn, 1903 patentiert, wurde durch ein Kreiselsystem stabilisiert. Zwar kam seine Erfindung damals nie über das Versuchsstadium hinaus, wird jedoch in jüngster Zeit unter dem Namen „Monocab” wieder aufgegriffen.

In ihrer Gesamtheit ist die Ausstellung also nicht nur eine Chronik der Fehlschläge, sondern auch ein Panorama der menschlichen Kreativität. Und sie schließt folgerichtig mit der Frage, wie es denn wäre, würden in den Großstädten Monorails fahren oder Frachten in Hyperloop-Systemen transportiert.

Der Verfasser hat die Ausstellung am 22.3.2023 besucht.

Ausstellungsort

DB Museum

Ältestes Eisenbahnmuseum der Welt. Geschichte und Gegenwart der Eisenbahn in Deutschland. Wertvoller Bestand an Originalfahrzeugen, ein Nachbau des Adlers, Designmodell des ICE 4, Modelle, Eisenbahnbau- und Signaltechnik. Freigelände mit historischem Bahnsteig.

Im gleichen Haus

Museum für Kommunikation Nürnberg

Menschen und ihre Kommunikation. Verständigung mit Hilfe von Tönen, Bildern und Schrift. Über 400 Objekte, zahlreiche Mitmachelemente und Medienstationen.

Bis 12.1.2025, nebenan

Potz!Blitz!

Historische Objekte, Medienstationen, Blicke in die Fluchkultur anderer Länder sowie Mitmach-Angebote zeigen, dass Fluchen und Schimpfen ständige und lebendige Elemente jeder menschlichen Kommunikation sind.

Dependance, Koblenz

DB Museum Koblenz

Außenstandort des DB Museums Nürnberg im ehemaligen Bw Koblenz-Lützel. 25 historische Fahrzeuge, darunter sechs Elektrolokomotiven und mehrere Salonwagen aus den 30er bis 60er Jahren. Modellbahnanlage.

Dependance, Halle (Saale)

DB Museum Rundschuppen

Ehemalige Testfahrzeuge und Prototypen der Deutschen Reichsbahn, darunter die Dampflokomotive 03 1010 und die Elektrolokomotive E 18 31.

Bis 16.6.2024, Nürnberg

Grace Weaver

Beiläufigen Szenen gibt die Künstlerin eine große Präsenz durch die Wahl ihrer Ausschnitte und Nahaufnahmen. Grace Weavers einzigartiger Malstil schafft einen leichten und zugleich hintergründigen Zugang zu den Sujets.