10.3.2022

Museum

Museum des öffentlichen Nahverkehrs

… der Wallonie in Lüttich

BE-4020 Liège

info@musee-transports.be

Das Museum in einem ehemaligen Straßenbahndepot lädt ein, die Fahrzeuge (wieder) zu entdecken, die anno dazumal in den Straßen von Liège verkehrten. Es zeigt rund 40 unterschiedlichste Fahrzeuge: Kutschen, elektrische Straßenbahnen und Trolleybusse. Sie lassen die Geschichte der Mobilität vom 18. Jahrhundert bis heute Revue passieren. Gezeigt werden auch Uniformen, Modelle und Originaldokumente.

Vor 1830

Ende des 17. Jahrhunderts war Lüttich mit über 50.000 Einwohnern nach damaligen Maßstäben bereits eine Großstadt. Die Straßen waren eng und verwinkelt, was den Verkehr nicht gerade einfacher machte. Die Bürger arbeiteten jedoch vorwiegend zu Hause oder reisten zu Fuß, zu Pferd, mit dem Karren oder mit der Kutsche, ein öffentlicher Nahverkehr war praktisch unbekannt.

In Zuge der belgischen Unabhängigkeit und der beginnenden industriellen Revolution erlaubten es die ersten Dampfmaschinen den Unternehmen, sich nicht nur an Flussufern, sondern auch in der Stadt niederzulassen. Die Auswirkungen waren nicht nur wirtschaftlicher und sozialer, sondern auch städtebaulicher Art und zogen neue Formen der Mobilität nach sich.

1830 bis 1880

Die Fabriken wurden immer größer und benötigen immer mehr Arbeitskräfte. Man zog näher an die Stadt heran, um sich samt Familie in der Nähe ihres Arbeitsplatzes niederzulassen. Dies war der Beginn der Landflucht.

Gleichzeitig drang die Stadt immer mehr in das Umland vor. Innerhalb eines halben Jahrhunderts verdoppelt sich die Bevölkerung auf über 120.000 Einwohner. Straßen wurden neu angelegt, verbreitert oder begradigt. Boulevards ersetzen ehemalige Arme der Maas. Die Dampfschifffahrt auf der Maas wurde entwickelt und die Eisenbahn ausgebaut.

Die Einführung der Straßenbahn mit Pferdeantrieb im Jahr 1871 markiert den eigentlichen Beginn des öffentlichen Nahverkehrs in den Städten. Zuvor gab es bereits Omnibusse, die vom Bahnhof Ans in die Innenstadt fuhren. Dieser Service war jedoch alles andere als zuverlässig und wenig organisiert.

1880 bis 1950

Die Weltausstellung von 1905 hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt. Die beiden Weltkriege und die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre waren jedoch nicht gerade förderlich für eine Politik der großen Bauvorhaben. Die Initiativen betrafen vor allem den Ausbau und die Nutzung der Maas.

Um 1881 tauchten die ersten dampfbetriebenen Straßenbahnen auf. Mit Aufkommen der Elektrizität wurde im August 1893 die erste elektrifizierte Straßenbahnlinie in Betrieb genommen.

Trotz der unruhigen wirtschaftlichen und politischen Lage wuchs das Netz stetig und erreichte am Vorabend des Zweiten Weltkriegs seinen Höhepunkt. Die Einführung der Trolleybusses in den 1930er Jahren ermöglichte es, auch Viertel mit steilen und kurvigen Straßen zu bedienen.

1950 bis Ende der 1970er

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand sehr schnell die Idee, Lüttich zur Hauptstadt einer regionalen Metropole zu machen. Man glaubte, damit den Niedergang der Stadt aufhalten und ihre wirtschaftliche Position festigen zu können. Der Planungsschwerpunkt lag jedoch auf einer autogerechten Stadt, nicht auf den öffentlichen Verkehrsmitteln. Boulevards und Kais wurden in Schnellstraßen umgewandelt, und man plante sogar, den Fluss Dérivafion zu überbauen. Die Straßenbahn wurde als altmodisch und nicht mehr zeitgemäß angesehen. Auch war zu dieser Zeit Öl günstiger als Strom. 1968 verschwand die Straßenbahn vollständig aus dem Großraum Lüttich, drei Jahre später wurde mit der Abschaffung des Trolleybusses auch das Ende des elektrischen Netzes eingeläutet.

Die Ölkrise von 1973 und die autofreien Sonntage beendeten die optimistischen Jahre der Goldenen Sechziger. Lüttich verlor an Einfluss auf der politischen Bühne Belgiens und erlebte schwere wirtschaftliche und soziale Schocks.

1980 bis heute

Wie viele andere Städte, vor allem in Frankreich, bekommt auch Lüttich wieder eine Straßenbahn, um der steigenden Nachfrage und dem Entwicklungsbedarf der Metropole gerecht zu werden. Das gesamte Netz wird umstrukturiert, von klassischen Bussen zur Feinerschließung von Stadtvierteln, über Buslinien mit hoher Priorität auf den Hauptverkehrsachsen bis hin zum Hochleistungsverkehr, der auf eigener Strecke verkehrt.

Gebäude, Liège

Haus Ansembourg

Bis 9.6.2024, Aachen

Volker Hermes. Auge und Zeit

Spannungsreich zwischen Heute und Gestern vibrierend, ist seine Kunst niemals imitierend, sondern stets ein Beitrag zur zeitgenössischen Welt.

Bis 30.6.2024, Aachen

Hermann Josef Mispelbaum

Die Ausstellung präsentiert großformatige Gemälde, Zeichnungen, Drucke und collagierte Papierschnitte des Aachener Künstlers Hermann Josef Mispelbaum anlässlich seines 80. Geburtstages.

Schauplatz, Aachen

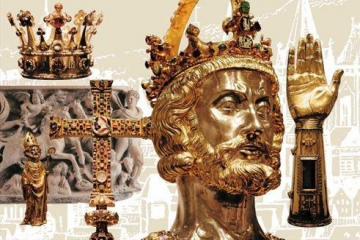

Krönungssaal des Aachener Rathauses

Monumentaler Saal. Originalgetreue Nachbildungen der Reichskleinodien, darunter die Reichskrone, das Schwert und das Evangeliar der mittelalterlichen Herrscher.

Museum, Aachen

Domschatzkammer

Einer der bedeutendsten Kirchenschätze Europas. Einzigartige Sammlung von Kostbarkeiten aus der Geschichte des Aachener Domes. Sakrale Kulturschätze aus spätantiker, karolingischer, ottonischer, staufischer und gotischer Zeit.

Museum, Aachen

Couven-Museum

Aachen-Lütticher Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Adler-Apotheke, Küche, Fliesenzimmer, Festsaal, Musikzimmer u.v.m.