26.1.2024

(modifiziert)

© Bayerische Schlösserverwaltung

© Bayerische Schlösserverwaltung

Foto: „Joe MiGo”

Burg

Willibaldsburg

mit Bastionsgarten

DE-85072 Eichstätt

sgvansbach@bsv.bayern.de

Di-So 9-18 Uhr

Di-So 10-16 Uhr

Die Burganlage auf dem Willibaldsberg wurde 1355 durch Bischof Berthold v. Hohenzollern gegründet und zwischen 1560 und 1590 unter Martin v. Schaumberg vergrößert. Den Umbau zur repräsentativen Residenz unter Fürstbischof Johann Conrad von Gemmingen (reg. 1595-1612) vollzog der Augsburger Baumeister Elias Holl. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die bischöfliche Hofhaltung in die neue Stadtresidenz verlegt, und im 19. Jahrhundert die Willibaldsburg schließlich als Steinbruch genutzt.

Heute beherrscht der Gemmingenbau das Erscheinungsbild. Die mächtige Zweiturmfassade hatte ursprünglich drei Stockwerke und Zwiebelhauben auf den Türmen.

Der „Bastionsgarten” und seine Pflanzenwelt stützt sich auf das 1613 erschienene Kupferstichwerk „Hortus Eystettensis” des Apothekers und Botanikers Basilius Besler (1561-1629), den dieser ab 1592 angelegt hatte. Der einst berühmte botanische Garten des Fürstbischofs von Gemmingen bildete eine Art „Kunstkammer im Freien” mit lebendigen Pflanzen aus aller Welt. Neben einigen schon länger bekannten Pflanzen aus Europa und dem Mittelmeerraum besaß der Eichstätter Fürstbischof auch etliche Raritäten aus dem erst einhundert Jahre zuvor entdeckten Amerika, wie die Sonnenblume, die Tomate, den Lebensbaum, die Agave oder die Kartoffel: Pflanzen, von denen heute kaum noch jemand weiß, woher sie ursprünglich kommen.

Das Florilegium

Und auch wenn der historische Garten schon Ende des 18. Jahrhunderts aufgehört hatte zu exisitieren, blieb doch die Kenntnis über die Pflanzenwelt dieses Gartens durch das berühmte Florilegium „Hortus Eystettensis” erhalten. Heute zeigt der Bastionsgarten in etwa die Hälfte der über 1000 im Kupferstichwerk gezeigten Pflanzen. Die Ausrichtung der Bepflanzung in den schmalen Schaubeeten – das erste Beet mit Frühlingsgewächsen und das letzte Beet mit winterblühenden Pflanzen – orientiert sich analog zum Pflanzenbuch an der Blütezeit der dort gezeigten Gewächse.

Haupthaus, München

Bayerische Schlösserverwaltung

Eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates Bayern und mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern, Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland.

Im gleichen Haus

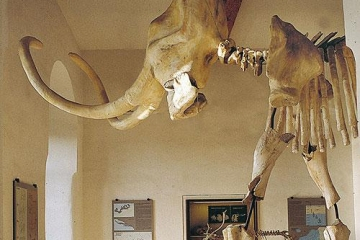

Jura-Museum

Erdgeschichtliche Entwicklung der Südlichen Frankenalb. Fossilien der weltberühmten Solnhofener Plattenkalke: zarte Krebse und Insekten, riesige Fische, seltene Flugsaurier, der Raubdinosaurier „Juravenator starki” sowie der berühmte Urvogel Archaeopteryx.

Beitrag, 5.10.2020

Florale Paradiese auf Papier

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg zeigt hochkarätige illustrierte Pflanzenbücher.

Museum, Eichstätt

Museum für Ur- und Frühgeschichte

Entwicklungsgeschichte der Region von der Steinzeit bis zum Frühmittelalter. Tierskelette von Mammut, Höhlenhyäne und Rentier. Epoche vom ersten Auftreten des Menschen im Eichstätter Raum bis zur Christianisierung. Römerfunde.

Museum, Eichstätt

Diözesanmuseum

Paramente des Mittelalters und des Barock, Malerei und Skulptur der Spätgotik, Goldschmiedekunst.

Zentrum, Eichstätt

Infozentrum Naturpark Altmühltal

Ehemalige Klosterkirche. Die Ausstellung verbindet klassische Elemente mit vielen Stationen zum Hören, Fühlen und Entdecken: Naturlandschaft, Kuppelfresko, Kultur des Naturparks. Biotopgarten und Garten der Sinne.