10.6.2013

© Museum für Sepulkralkultur Kassel

© Museum für Sepulkralkultur Kassel

© Museum für Sepulkralkultur Kassel

© Museum für Sepulkralkultur Kassel

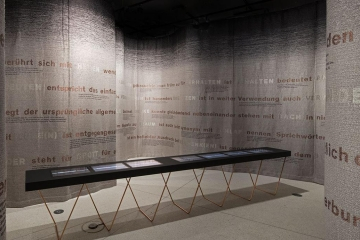

Museum

Museum für Sepulkralkultur

DE-34117 Kassel

sekretariat@sepulkralmuseum.de

Di, Do-So+Ft 10-17 Uhr

Mi 10-20 Uhr

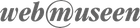

Das Museum widmet sich den kulturhistorischen Hintergründen und Veränderungen im Umfeld von Sterben, Tod, Bestattung, Trauer und Gedenken, es stützt sich dabei vor allem auf die im deutschsprachigen Raum gewachsene Sepulkralkultur und zeigt, wie in Deutschland vom 15. Jahrhundert bis heute bestattet, Sterbebegleitung geleistet und der Verstorbenen gedacht wurde. Dabei werden auch gesellschaftliche Veränderungen und die damit einhergehenden multikulturellen Bestattungsformen berücksichtigt.

In der Dauerausstellung zeichnet die Entwicklung der Grabmalkultur vom Mittelalter bis zur Gegenwart nach.

Brauchtum und Volksglaube

Ein weiterer Teil sind brauchtümliche und volksreligiöse Exponate der Bestattungs-, Trauer und Gedenkkultur. Aktuelle Entwicklungen sowie zeitgenössische künstlerische Positionen, die das facettenreiche Verhältnis des Menschen zu Sterben und Tod thematisieren, sind in einzelne Themenfeldern integriert.

Der Umgang mit dem Tod

Bestattungsbräuche verschiedener Religionen und Kulturen in Deutschland und weltweit dokumentieren menschliche Strategien im Umgang mit der Endlichkeit des Lebens. Wie wir mit dem Tod umgehen, sagt uns, wer wir sind, woher wir kommen, was wir denken und was wir glauben. Das Bewusstsein für die Sterblichkeit intensiviert dieses Leben und das Wissen um die Traditionen des Todes verstärkt das gegenseitige Verständnis.

Außenbereich

Im Außenbereich des Museums stehen hölzerne Grabzeichen stellvertretend für geschichtliche Zeitabschnitte vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert. Daneben wachsende Pflanzen verweisen auf Zusammenhänge zwischen Grab und Pflanze bis hin zur Entwicklung einer Grabbepflanzung.

Erlebnisort, Kassel

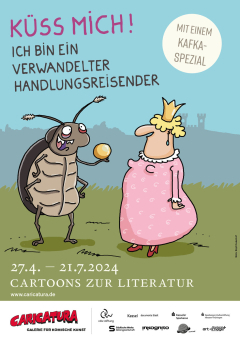

Grimmwelt

Erlebniswelt zum faszinierenden Leben, Schaffen und Wirken der Brüder Grimm. Originale der Grimmschen Märchenbücher. Dornröschens Hecke und sprechender Zauberspiegel.

Museum, Kassel

Neue Galerie

Malerei und Plastik des 18. bis 20. Jahrhunderts. Neben dem Schwerpunkt Kassel sind Künstler aus ganz Deutschland, Europa, den USA und Südamerika vertreten.

Bis 8.9.2024, Kassel

Wald

Unser Wald ist im Umbruch! Hitzerekorde überrtrumpfen sich von Jahr zu Jahr, die Fichtenrwälder gleichen einer Trümmer‐Landrschaft. Wie kann es mit dem Wald in Deutschrland weiterrgehen?

Schloss, Kassel

Marmorbad

Prunkvoller spätbarocker Pavillonbau mit zentralem Becken und einer Kuppel, der aber nie als Bad diente. Glanzvolle Innenausstattung von Pierre Etienne Monnot, einem der bedeutendsten Bildhauer des späten 17. Jahrhunderts.

Museum, Kassel